すっかり暖かくなり桜も満開ちかくになりました。

昨日、関連会社の西部開発の掘削地に行きますと河川敷の此処彼処(ここかしこ)に可憐な水仙の花が咲いてました。

少し持って帰ろうと車の中を探しましたが、花切りばさみなくトランクの中にカッターの刃があったので利用して持って帰りました。

花瓶に活けたら部屋の中がぱっと明るくなりました。

最近、江戸時代の人情本を楽しんで読んでいます。

3月に新卒の合同説明会で社員達と京都勧業会館(みやこメッセ)に行く用事がありました。

待ち時間に向かいにある蔦谷書店に入りました。

当世風の書店でジャンルごとに書棚が分かれており二冊買い求めました。

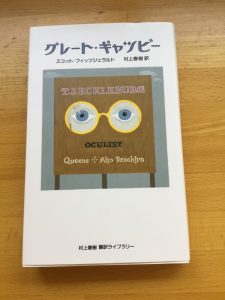

「グレート・ギャツビー」スコット・フィッツジェラルド著村上春樹訳と「『いき』の構造」九鬼周造著です。

前者は映画にもなった米国のロストジェネレーション時代を代表する有名な小説です。訳者村上春樹が「人生で巡り会った最も大切な小説」と冒頭に書いております。「過不足のない要を得た人物描写、所々に現れる深い内省、ビジュアルで生々しい動感、良質なセンチメンタリズム・・・。」(村上春樹)。学生時代の教養課程のおりに英語の授業でこの本をテキストに使った気がしますが、遅々として進まなかった気がします。

一気に味わい深く読みました。

後者は以前から本の名前は知っておりました。

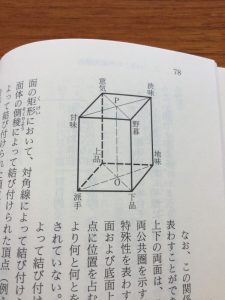

写真の六面体の図は何処かで見た事があります。

筆者は日本の伝統芸能の長唄、清元、歌舞伎、義太夫、戯作本、小説などから「日本の『いき』」について考察します。

①媚態

「片山氏は・・・玲子と間隔を開けるやうに、なるべく早足で歩かうとした。だが、玲子は、そのスラリとした長い脚で・・・片山氏が、離れようとすればするほど寄り添って、すれすれに歩いた。」菊池寛「不壊の白珠」

②意気地

命を惜しまない町火消し、鳶者は寒中でもはだし、法被一枚の「男伊達」をと尚(とお)とんだ。「いき」には「江戸の意地っ張り」「辰巳(たつみ)の侠骨」(江戸の遊里深川。義侠心)がなければならない。

「野暮は垣根の外がまえ、三千楼の色競べ、意気地競べや張競べ」長唄「対の編笠」

「色と意気地をたてぬいて、気立てが粋(すい)で」薗八節「花街の色糸」

「金銀は卑しきものとて手にも触れず、仮初めにも物の値段を知らず、泣き言を言わず、誠に公家大名の息女の如し」とは江戸の太夫(たゆう)の賛美であった。斎藤隆三「近世日本世相史」

③諦(あきら)め

「たまたま逢う切れよとは、仏姿にあり乍ら、お前は鬼か清心(せいしん)様」清元節「梅柳中宵月」

「思ふ事、叶わねばこそ浮世とは、よく諦めた無理なこと」

「情ないは唯うつり気な、どうでも男は悪性者」長唄「京鹿子娘道成寺」

「糸より細き縁じゃもの、ついきれ易くて綻びて」清元節「重妻閨の小夜衣」

「人の心は飛鳥川、変わる勤めはならひじゃもの」義太夫節「夕霧伊左衛門曲輪文章」

「わしらがやうな勤めの身で、可愛と思ふ人もなし、思うて呉れるお客もまた、広い世界にないものぢやわいな」

筆者は「日本の『いき』」を「垢抜けして(諦め)、張りのある(意気地)、色っぽさ(媚態)」と定義しています。

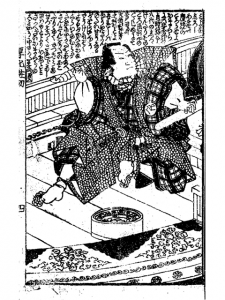

その考証に挙げられる文章に江戸後期の戯作者為永春水の戯作本が挙げられておりました。

「胸の煙は瓦焼く竈にまさる」・・・「春色梅児誉美」

「粋な小梅の名にも似ぬ」・・・「春色梅児誉美」

「さぞ意気な年増になるだろうと思ふと、今ッから楽しみだわ」・・「春色辰巳園」

気になり春水の戯作を読んでみようと思いました。

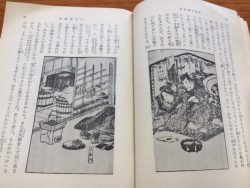

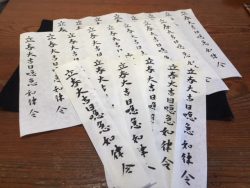

Amazon のKindleで国立国会図書館がIT上に公開している春水の著作をダウンロードしました。

う~ん・・・。。。

これでは歯が立たない・・・。

気を取り直して文庫の「梅暦」とマンガ日本の古典「春色梅児誉美」を購入。

文庫の「梅暦」を読んでみますと充分に読めました。

「梅暦」とは「春色梅児譽美」(しゅんしょくうめごよみ)の略称。

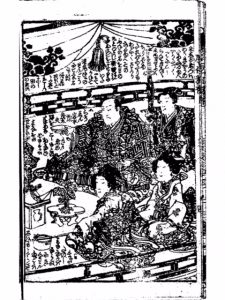

主人公丹次郎を中心に織りなされる深川芸者米八と丹次郎の許婚お長の恋と意気地が描かれています。

春水はこの書を代表作として江戸末期「人情本(大衆小説)一流の元祖」を誇号しました。

江戸時代の細やかな人情話が現代の我々でも楽しめます。

話の込み入ったところもあり、大きな話の筋はマンガで確認(読んでいても人物関係が判らなくなる時あり。。)、戯作本とはいえ江戸時代の人々の息吹を感じることが出来ます。

おなじ日本語が続いていることに感謝でね。

・・・行水の流れと人のみのさくが、ト口の内にて幾度か、繰返しつつ他目(よそめ)もふらず、稽古にかよふ一人の處女(むすめ)、年は三五の月の顔、花の口元うるはしき、姿に伊達の三升(みます)じま、しゃんと結びし小柳の、帯も目にたつ當世風、行(ゆく)むかふより年の頃、十九か二十のやさ男、首をかしげて物あんじ、思はずバッタリ行當り、互いにこれはと顔見合せ、男なら「お長じゃアねえか。女「オャお兄いさん。マァゝどふしてお目に、丹「ほんとにまァふしぎな所であったのふ。マァいろゝ聞きたいこともあるが、爰(ここ)じゃァ往来だからどこぞへ、ト近邊(あたり)を見まはし、「マァあすこにうなぎやがある。マァ久しぶりだから一緒にお飯(まんま)でもたべよふ、トいはれてお長は嬉しくもまた恥ずかしく赤らめし顔におおひし懐紙の包み、只アイゝと打連れて、うなぎやにこそいたりける。うなぎや「いらっしゃいまし。お二階へいらッしゃいまし。お多葉粉盆(たばこぼん)をおあげ申しなヨ。ト女房があいそに段梯子、二人あがる二階の座しき、表のかたは多寡橋の行来賑わふ春げしき。丹「寔(まこと)におらァおめへの事を案じてばかり居たが、今日ここいらで逢ふとは、夢にもおもはねえ。どふしてここいらを歩行のだ。何かあの、廓(あっち)にはゐないのか。長「アイモウいつか中(じゅう)から居ませんョ。丹「そして今じゃァ何所にゐるのだ。つばくら口の懐紙を持って歩行(あるく)からは、近所にゐるか。何所へ稽古にゆく。長「イヽヱ此近所じゃありませんョ。小梅に居りますは。丹「小梅から此所に稽古に来るのか。長「イヽヱ銀座の宮原さんが月に六斎、近所のおやしきにお出でだから、節をよく直してもらって、不断は市原のお師匠さんにまいるョ。丹「そふか。銀座の宮原さんなら節は大丈夫だ。そして市原から今日はどこへ行くのだ。長「けふは稽古の帰りに姉さんの名代に、上千寺に参るのでありますョ。丹「小梅の姉さんとはだれのことだ、ト聞折(きくおり)から、下女茶を汲んできたり、下女「いかほど。丹「アイまァ中位なのを三皿ばかり焼いてくんな。女「ハイ御酒(ごしゅ)は。丹「イヱお飯(まんま)ゝ。それともお長おめえのむか。長「イヽヱ、トにつこり。下女梯子の手すりの際に寄せありし衝たてを二人の脇にたて、下へトンゝおりて行。長「ほんに小梅にゐるのも、姉さんといふもごぞんじなひのだねへ、ト・・・

「梅歴 上」為永春水 古川久校 訂