利賀村の1泊した民宿へのアプローチの橋

利賀村の1泊した民宿へのアプローチの橋

9月の未だ暑い頃に富山県の山奥の利賀村(南砺市利賀芸術公園)に演劇を見に行ってきました。富山市から南に1時間数十分山中に入ったところにあります。車同士の離合も道幅が狭い為注意を要します。更に1時間ほど南に向かうと合掌造りで有名な白川郷、五箇山になります。南砺市は弊社の名古屋支店の技術者M君の出身地でもあります。

世界的な演出家水野忠志氏率いるSCOT SUMMER SEASON 2025でした。利賀村に着きますと野外劇場はじめ様々な劇場施設が忽然と山中に現れます。世界中から演劇人が集まる「芸術の聖地」と呼ばれているそうです。

・・・丁度少し前から水野和夫氏(法政大学法学部教授現代日本経済論)の本を読んでいました。

「次なる100年 歴史の危機から学ぶこと」の「終わりに」と題する後書きに著者が鈴木忠志氏率いるSCOT(Suzuki Company of Toga)の演劇をみて衝撃を受けこの本を数年かかりで上梓した旨が書かれてありました。

・・・本書は、思想家鈴木忠志の演出する「世界の果てからこんにちは」(以下、果てこん)を経済学的に翻訳するとどうなるだろうかという視点で書いた。SCOT SUMMER SEASON(富山県南砺市利賀芸術公園)で初めて「果てこん」をみた時の衝撃は今でも忘れることができない。どう理解したらいいのかまったくわからず、頭の中が大混乱した・・(「次なる100年 歴史の危機から学ぶこと」水野和夫著から引用)

少し前になりますが日本経済新聞の「私の履歴書」で昨年の9月に演出家鈴木忠志氏が1ヶ月間連載されていました。1966年に劇団「早稲田小劇場」からはじまり岩波ホール演劇監督、1976年に突如富山県利賀村に活動の拠点を移し冬期は積雪3m〜6mになる地で合掌造りの家屋を改造した利賀山房など6つの劇場を利賀村、富山県の協力を得ながら作り上げ、世界に発信、世界の演劇人から注目を集めました。世界的な演出家となりこれまでに海外公演を33カ国88都市で公演を行なっています。鈴木氏が考案した俳優の訓練方法「スズキ・トレーニング・メソッド」は現代演劇の主要な訓練法としてモスクワ芸術座、ジュリアード音楽学院(ニューヨーク)、中国国立中央戲劇学院(北京)など世界各地の劇団や教育機関で体系化され取り入れられています。鈴木氏の「スズキ・トレーニング・メソッド」は若き頃の能の大家観世寿夫との共同と海外公演での見聞、幼少の頃同居した祖父の義太夫語り「竹本綱寿太夫」の大音声の訓練、井戸の水汲みでつちかった腰の入れ方、一日百本やらされた薪割りで覚えた鉈の振り下ろし方とそのブレーキの力、鈴木氏の中に眠っていた古いニッポンの身体感覚を呼び覚まされることから開発されました・・非常に興味深く読み進めました。

水野和夫氏の著作も非常に興味深く①1990年代後半より日本の実質賃金が上がっていない。人件費の変動費化。②利子率が世界に先駆けて0%となり資本主義の「蒐集」の歴史が終焉を迎えている。③現代は実質経済で「蒐集」は難しく、米国はIT等サイバー空間に「蒐集」を広げようとしている。④日本は米国の「蒐集」のシステムに組み込まれている。

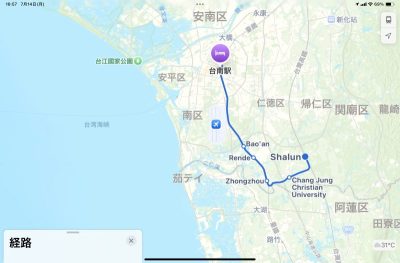

前述の水野氏の「次なる100年 歴史の危機から学ぶこと」の「終わりに」を読んで、頭の中で水野氏と鈴木氏がつながりました。「・・・たしか利賀村で毎年サマーフェスのようなものがあったはず?」と思い調べました。最後の1週に間に合うことが判り、予約可能な4ステージを予約しました。

・・・多分まったく理解できないのでゃないかと危惧しましたが、野外劇場の要所要所の打ち上げ花火の迫力や「ニッポンジン」と何度も問いかける主題、敗戦から現代の米国の「蒐集」システムに組み込まれた日本の在り方への問い、演劇中に盛り込まれる日本の歌謡曲「夜の訪問者 小川順子」「海ゆかば 伊藤久雄」「恋の十字路 歐陽菲菲」「船頭小唄 美空ひばり」等胸に迫るものがあり、考えさせられるものがありました。鈴木氏は「ニッポンジンとは何か?」との「問い」を発していると感じました。

「果てこん」の劇中には院長の科白があります。「私は数え年二十九の時、一人でシンガポールの渚に立った。そして突然なんとも知れん懐かしさの情緒に襲われた。私はこの時以来日本民族と云うものの、現実を超えた実在を信じている」「ニッポン民族の起源は三十万年前くらいであって、その中核は神々であって、これは他の星から来たと思っている。日本民族は中核の人たちが一般の人達を向上させようとする菩薩道である」「終戦後天照大御神はふたたび天の岩戸にお隠れになった。だから日本の天地には愴然として真の喜びがないのである。私達は大御神に再び岩戸から出て頂く為、身命を抛げうって働かなければならない。」と数学者岡潔の言葉が引用されています。

劇の最後は院長の息子が一枚の新聞を持ってきて

「日本はお亡くなりに」

と告げて終了しました。

終了後著名人が沢山来ておられその方達と鏡割りがあり枡酒が観客に振舞われました。

最終日鈴木忠志氏のトークショーがあり、座談の名手でありとっても楽しめました。鈴木氏の座談の中で富山県の中学生の見学で学校から感想文が送られてきたそうです。感想文の中の学校の先生の問いで「演劇をみて『Well-being』を感じた事を書きなさい」との問いがあったそうです。鈴木氏のコメントは「Well-beingを感じてる人は演劇なんかやんないよ。不幸だからやるんだよw」と答えておられました。その後東京から来られた演劇をやっている元気な女性が質問してコメントをもらうと「私もWell -beingを感じました❗️」と上手に返しておられましたw

翌日の写真

翌日の写真

イメージ写真

イメージ写真

南山城村のお茶工場

南山城村のお茶工場 海津市(岐阜県)の工場

海津市(岐阜県)の工場 神戸市の事務所兼倉庫

神戸市の事務所兼倉庫