某日、「明恵上人」白州正子著を読了。

以前に河合隼雄著「明恵 夢を生きる」を読み、この本が割合好きになり自宅の机の横の本棚の特等席に置いてあり、これも改めて読み返しました。

明恵(みょうえ)は鎌倉時代前期の僧。華厳宗中興の祖とされます。

明恵の生きた時代は、我が国の精神史上、注目すべき時であり、外国から伝えられた仏教が日本人の魂との触れ合いで変貌していく時でありました。法然、親鸞、道元、日蓮などの名僧が次々と現れ、お互いに影響しあったり、批判、攻撃しあったりしてそれぞれの説を築きあげていく時でありました。

明恵は現在の和歌山県有田川町出身。明恵上人・栂尾上人とも呼ばれます。武家の出身で父は平重国。母は紀州有田郡一帯に精力を持っていた湯浅宗重の四女。

九歳に両親と死別し、叔父の上覚の導きにより京の神護寺に入山。熱心に真言や華厳の教えを学ぶ。

十三歳の時に、仏が衆生の救済のために命を捨てたように、自分も虎狼に食われて死のうとして、一人で墓所に行き一夜を明かすが虎狼に食われず残念に思いつつ帰ってきた。

「今ハ十三ナリヌレバ、スデニ老イタリ、死ナムズル事モチカズキヌ」

十六歳の時に上覚について出家し、東大寺戒壇院で具足戒を受け、幼少時よりの念願の僧となる。

十九歳の時より「夢記」記録し始める。五十九歳にいたるまで約四十年にわたって自ら見た夢を記録しました。

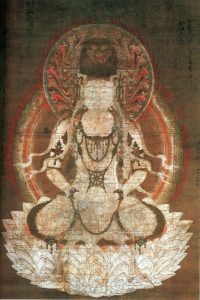

この頃より仏眼尊を本尊として仏眼法を行うようになる。

(高山寺蔵)

二十三歳の時に紀州白山の峰に草庵を構え、隠遁生活に入る。

当時の僧達が戒を破り、名利を求めて行動するのを見るにつけ、若い明恵は堪らず隠遁生活に入ったと思われる。

僧の剃髪、染衣は驕慢心を避けるためのものであるが、当時の僧は逆に美しく頭を丸めることや衣を派手にすることに心を砕いていた。

二十四歳の明恵は仏陀の考えを踏みにじっていると考え、もはや剃髪着衣は意味を失っていると考え自らの耳を切るという直裁的な行動に出た。

「志堅くして、仏眼如来の御前にして、念誦の次でに、自ら剃刀を取りて右の耳を切る。余りて走り散る血、本尊并にびに仏具・聖教に懸かる。その血、本所未だ失せず。」

耳を切った翌日、文殊菩薩の顕現する夢を明恵は「夢記」に記載。

「一、同廿五日、釈迦大師の御前に於いて夢想観を修す。空中に文殊菩薩現形(げんぎょう)す。金色にして獅子王に坐す。其の長(たけ)、一肘量許(いちりやうばか)り也。」

単純に文殊の事実のみ記載されているが、明恵の耳を切った翌日に文殊菩薩の顕現を体験した感動が伝えられる。

これによって明恵は自分の信仰に自信を得、他の僧たちと離れ、只一人経文を頼りとして、ひたすら内的な世界へ没入していったと思われる。

これにて明恵の青年期は終わり、独り立ちの僧として修行が始まるのであるが、耳の切断と文殊の顕現は、成人となるためのイニシエーション(通過儀礼。割礼、元服、バンジージャンプ等々)の儀式にふさわしいものであった。

これより後、三十四歳の時に後鳥羽院から高山寺の地を賜い、京に出てくるまでは集中的な内向の時代と思われる。

この間、意味深い夢や夢相を多く得る。

徐々に衆生の救済へ向け外界との接触が多くなる。

内界と外界が一体化していく中で明恵の仏陀を慕う気持ちは、実際の仏陀の生きた地を訪ねようとする決意となる。

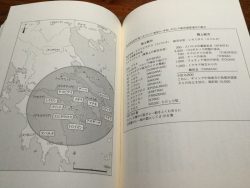

三十歳の時と三十三歳の時に天竺(印度)への渡航を企てた。

「ワレハ天竺ナドニウマレシカバ、何事モセザラマシ。只、五竺所々ノ御遺跡巡礼シテ、心ユカシテハ、如来ヲミタテマツル心地シテ、学問行モヨモセジトオボユ」(却廃忘記)

春日明神のご宣託により断念。

・・明恵の身内の湯浅宗光の妻が霊物(れいもつ)にとりつかれたのを明恵が祈祷し、懐妊中の宗光の妻と子供の命を霊物である食肉鬼と説得し施餓鬼供養をすることを約し助けた。その後、宗光の妻には春日明神が降霊し「天竺へ渡るべきではない」とのご詮託を与えた。彼女に春日明神が降霊した際には、彼女は左右の手で明恵を横抱きし「糸惜(おし)ク思ヒ奉」ると涙を流し、明恵は声を上げて悲泣した。降霊は不思議な異香を発したのみならず、その手足口に滋淳の甘みを発し、諸人は喜びに堪えず、その手足にある奇異の甘みを舐めた・・・宗光の妻は母性的な像と、明恵の同年輩のペアの中間的存在としての意味を持つものと思われる・・・(本書より要約)

天竺を思いとどまった時から、明恵は、仏の所に行くも日本の衆生に尽くすも同じであるとの認識を持つようになったと思われる。

丁度そのころに後鳥羽院から高山寺の地を賜うことになり、俗界の接触も増えていった。

三十五歳に院宣により東大寺尊勝院学頭となり、華厳宗の興隆に尽くす。

四十八歳の時には百日余り仏光観の修行をして、多くの好相を得る。

それによって主著となる「華厳宗修禅観照入解脱門義」を著す。

明恵がこの書を完成した時に、このことを全く知らない他人がそれに関する夢をみたとして「行状」に記されている。

明恵の禅房より二町ばかり離れた所にいた発心房という老僧が著書が完成した夜に

「明恵が奉行して一大堂を建立し、大同の前に大門を建て、門から堂に至数段の階段を造った。堂は東に向かい、その中で諸人に話をしており、口中から大光明を放っている。その後、よそから聖教を運び、七人の了角童子がこれを堂内に安置する。」

という夢をみた。

夢に時に現れる共時的な現象の一種と思われる。

その翌年承久の乱が起こり京都は騒然となる。明恵は朝廷方の多くの落人や子女をかくまう。北条方の六波羅に明恵は引き立てられるも北条泰時に心服され親交を重ねることになる。

二年後、五十一歳の時に高山寺境内に善妙尼寺を建て、朝廷方貴族の多くの子女を収容する。

戒を守り、一生女性との接触を絶った明恵には多くの女性の尊崇者がおり、夢の中での明恵の女性像が変遷していく。

(性夢も含め女性との夢が集中的に出てきており、外界での明恵の厳しい修行と隠遁生活を経て、自他共に許す高僧としての高山寺での地位を確立した時に内界で強烈なアニマ「男性が持つ全ての女性的な心理学的性質」の布置=コンステレーション※が生じた。)

晩年の明恵は、多くの帰依者を得て講義をする一方、ひたすら隠遁し座禅をする気持ちも失わなかった。

五十九歳で入滅。

最後の言葉は「我、戒を護る中より来たる」

置文(遺書)をしたため、弟子たちに懇ろに後事を託し、さながら涅槃図をみるような見事な最後であった。

明恵最初の夢。九歳で親類を離れ高尾山に登り、その当日に夢をみる。

「其の夜、坊に行き着きて、臥したる夢に、死したりし乳母、身肉段々に切られて散在せり。其の苦痛、夥敷見えき。此の女、平生罪深かるべき者なれば、思い合わせられて殊に悲しく、弥能き僧に成りて、彼らが後生をも助くべき由を思ひとり給ひけり」

二回の捨身(虎狼に食われようとした)の不成就後の夢。

「狼二匹来タリテ傍ニソイヰキテ我ヲ食セムト思エル気色アリ、心ニ思ワク、我コノム所ナリ、此ノ身ヲ施セムト思ヒオて汝来タリテ食スベシト云ウ、狼来タリテ食ス、苦痛タエガタケレドモ、我ガナスベキ所ノ所作ナリトオモヒテ是ヲタエ忍ビテ、ミナ食シヲハリヌ、然而シナズト思ヒテ不思議ノ思ヒニ住シテ遍身ニ汗流レテ覚メ了ンヌ」

捨身の夢の中での成就。

その後、明恵は素晴らしい胎内体験をする。

仏眼仏母尊と一体になる夢。

「天童が明恵を輿に乗せ、仏眼如来仏眼如来と呼び歩くので、自分はすでに仏眼となったと思う」という夢。

「荒れ果てた家に自分がいて、その下を見ると蛇や毒の虫が無数にいる。そこへ仏眼如来が現れ、自分を抱いてくれたので、恐ろしいところを免れることができた」という夢。

仏眼は仏の目を人格化したものであり、また一切の諸仏の母とも考えられている。ユングによると目は母の子宮であり瞳孔はその中から生まれてくる子供。

明恵は

捨身→胎内体験→再生

のプロセスを経る。

二翅の大孔雀王の夢。

一、夢に金色の二翅の大孔雀王有り。其の身量人身より大きなり。其の頭・尾、倶に雑の宝・瓔珞を以って荘厳せり。遍身より香気薫り満ちて、世界に遍し。二つの鳥、各、遊戯飛行す。瓔珞の中より微妙の大音声を出し、世界に遍し。其の音声に偈を説きて曰はく、「八万四千の法、対治門、皆是、釈尊所説の妙法なり。」人有り、告げて曰はく、「此の鳥、常に霊鷲山に住み、深く無上の大乗を愛楽して世法の染著を遠離す」と云々。鳥、此の偈を説き巳し時、成弁※の手に二巻の経を持つ。一巻の外題には仏眼如来と書き、一巻の外題には釈迦如来と書けり。是は、彼の孔雀より此の経を得たる也と思ふ。成弁、此の偈を聞く時、歓喜の心熾盛也。即ち、「南無釈迦如来、南無釈迦如来」と唱へて、涙を流し感悦す。即ち二巻の経を持ちて歓喜す。夢覚め巳るに、枕の下に涙湛えへりと云々。

「十九歳ノ時、金剛界伝授ス、其ノ後仏眼ヲ本尊トシテ、恒ニ仏眼ノ法ヲ修スル業トス」

「好相、ナラビニ夢想等、種々不思議ノ奇瑞多シ」・・・

河合隼雄氏は「明恵 夢を生きる」の中でユング心理学の第一人者の立場から夢の読み方、夢と自己実現の関係、現代人にも共通する人間の夢と現実の世界の関係を紐解きました。河合隼雄氏は湯川秀樹博士(ノーベル物理学賞受賞)や梅原猛氏(哲学者)から明恵の「夢記」の研究を強く勧められ手に取るようになったと書かれています。

河合氏は明恵を研究することによって、日本の仏教の深淵さに気付かれたそうです。

他方、白州正子氏は能、書画、骨董に造詣が深く、氏独特の美意識で自然の中に没入し気迫に満ちた、強靱な人間の美しい姿を描き出しております。明恵ゆかりの地を訪れ明恵に思いを馳せながら美しい日本語で紀行文として書かれております。

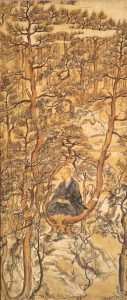

明恵上人樹上座禅像 高山寺蔵

明恵上人樹上座禅像 高山寺蔵

・・・春日竜神というお能があります。

栂野の明恵上人が、入唐天竺を志し、暇乞いのため春日神社にお参りすると、一人の翁に出会う。翁はしきりに上人をいさめ、仏在世の時なら渡るもよかろう。が、遺跡を訪ねて何になる。それより日本に止まって、上人を慕う人々を救うべきである。まこと志が深ければ、春日の山も天竺の霊鷲山(りょうじゅさん)と見えてこよう・・・

・・春日明神はそういう単純素朴な能で、難しい箇所など何もない。特別な見所もない。言ってみれば初心者向きの曲などです。・・・ある時梅若実翁が演じるのを見て強い感銘を受けたことがあった。それは今の後シテの場面で、竜神が、説法の座に、沢山の眷属を集める所があり、幕の方を向いて、一々むつかしい名前を読み上げる。むろん、そんなものは一人も現れないのですがそれら大勢のお供を従えた竜神が、「恒者(ごうじゃ)眷属引き連れ、これも同列せり」と舞台の中央にどっかと居座る。専門語では「安座」(あぐら)といい、ふつう勢いを見せるために「飛安座」ということをしますが、実さんは老齢のためか、むしろ柔らかくといいたい位に、軽く廻ってすとんと落ちた。動作は羽毛のようだったが、座った形は大盤石の重みで、舞台は端掛から見物席に至るまで竜神がひしめき合い、釈迦の説法に耳を澄ますかのように見えたのです・・・

・・・私は空想を弄んでいるわけではありません。なぜならそれから少時経って、同じような経験をしたからです。栂野の高山寺に、「明恵上人樹上座禅像」という絵があります。鎌倉初期の名画なので、ご存じの方も多いかと思いますが、京都の博物館でそれを見た時、十年以上も前の感動が、そのままの強さで還って来た。ご承知のとおり、この絵は美しい松林の中で、座禅を組んでいる上人を描いたもので、実に和やかな風景なのですが、自然の中に根をおろした上人の姿は気迫に満ち、松にからんだ藤蔓の末まで異常な力がこもっている。柔和な表情に秘められたこの強さ、それは正しく春日竜神の世界でした・・・

(「明恵上人」白州正子著)

何れにしても明恵上人については両著とも興味深い本で興味あられればご一読下さい。

※成弁・・・明恵の最初の法名

※ コンステレーション・・・布置。一見、無関係に並んで配列しているようにしか見えないものが、ある時、全体的な意味を含んだものに見えてくることを言う。