夕食後居間で二日連続行き倒れ?になったため、夜半寝室のエアコンをかけに廊下に出る。

何とも言えない百合の匂いが廊下に漂う。

玄関に飾った百合の匂い。

・・・秋が来たことを思う。

「明恵上人」白州正子著が今日届いたことを思い出し、いそいそと寝室に持って上がる。

丁度この夏に同氏が書かれた「西行」を読み以前から興味のあった「明恵上人」を取り寄せた。

西行については弘川寺(河内国)で詠んだ辞世の句

ねがはくは 花のしたにて 春死なん

そのきさらぎの 望月の頃

や吉野の桜に縁深い事ぐらいしか知りませんでした。

少し前にNHKの大河ドラマ「平清盛」で微妙に西行が出てくる場面がありました。

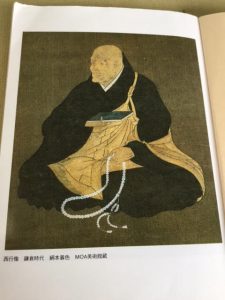

西行像

西行像

西行(1118ー1190)は平安時代末期の武士・僧侶・漂泊の歌人として知られます。

勅撰集(天皇・上皇の名により編集された歌集)に多数入っており新古今集などに多数の歌が入撰。後世に与えた影響は極めて大きいそうです。後鳥羽院・宗祇(連歌師)・芭蕉にいたるまで大きな影響をあたえたそうです。室町時代以降歌人だけであるだけでなく旅にある人間として世間から大きく尊崇されました。「西行物語」にあるような説話や能に「江口」があり長唄に「時雨西行」があり、卑俗な画題として「富士見西行」があり後世への影響力ははかり知れません。(Wikipediaより)

俗名は佐藤義清(さとうのりきよ)といい、むかで退治で有名な俵藤太秀郷(たわらとうたひでさと)(平将門の乱を平定)、栄華を極めた奥州藤原氏に続く家系。佐藤氏の領地は紀ノ川の右岸、肥沃な領地でありました。若き頃名門の家系から鳥羽院の警護を担当する北面武士(ほくめんのぶし。院御所の北面の部屋に詰める。君子南面す。)として出仕、又鳥羽院の中宮待賢門院珠子(たいけんもんいんたまこ)の生家の家人もつとめていました。詩歌管弦に堪能で武芸の腕も抜群と将来を嘱望されていました。この頃の詠んだのが

伏見過ぎぬ 岡の屋になほ止(とど)まらじ

日野まで行きて 駒試みん

(山家集)

元気一杯の若武者が、心行くまで乗馬を楽しんでいる様が詠まれています。

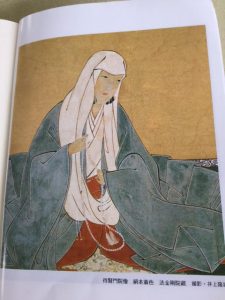

義清は親しかった同じく北面武士の佐藤範康の急死により突然出家に踏み切る。一方では自分の仕える鳥羽院の中宮待賢門院(白河法皇が養女として寵愛し、後の法皇の孫鳥羽院の妻となる)への思慕という説もある。鳥羽院は後に藤原得子(美福門院)を寵愛し、待賢門院との子崇徳天皇(実際は白河法皇の胤子)への譲位を迫り、同じく待賢門院は不遇の晩年を送る。これが後の保元の乱へ繋がっていく。

時代はこれまでの天皇を中心とした公卿による政治から武士の行う幕府の世へと移る激動の時でありました。平家の政権獲得までには保元の乱、平治の乱とそれまでの親子、兄弟、友人が敵味方となって戦いました。世の常ならぬこと、人間の我執の恐ろしさを強く意識される時代であったかと思います。そうした乱世を西行は歩みます。平家全盛から源頼朝による伊豆での挙兵、五年後には壇ノ浦での平家の滅亡、1192年には鎌倉幕府が成立と目まぐるしく時代が移っていきました。

待賢門院像

待賢門院像

出家した西行は京の近在や各地に庵を編み漂泊しながら、元々重代(じゅうだい。先祖代々の意)の勇士としての「たてだてしさ」を鎮め、自分の暗黒面を見つめながら天性の歌人としての才能を開花させていきました。西行は世間から隠遁したわけではなく歌壇とは一定の距離を保ちながら漂泊を続けました。自分の詠んだ歌を選び二つのグループに分け「歌合」と称し当代歌壇一流の藤原俊成(千載和歌集撰者)、定家(新古今和歌集、小倉百人一首撰者)親子に判詞を乞うたり、紀州高野山に課せられた木材の調達を平家全盛の平清盛(同年齢の北面武士の出)に免除を掛け合ったり、東大寺再建(華厳宗の大本山。平家により焼討ち)の勧進の為奥州に赴く途上鎌倉では源頼朝と一夜、夜を徹して歓談したりしました。(吾妻鏡より)待賢門院を菩提する待賢門院の女房たちとの折に触れての艶やかな歌のやり取りも残っています。後に栂尾山高山寺の高僧になる明恵上人とも明恵十八歳西行七十三歳の折に出会った痕跡があります。明恵上人の伝記(同法の喜海記す)に「西行法師曰く・・・」の記述があります。そこで西行は歌論を真正面から論じたとのくだりがあり史家からは後世書き加えられたとみられております。西行についてはその他諸々伝説があり虚実の間をすり抜けていくところにその魅力があります。

漂泊の地は嵯峨(待賢門院の菩提)、大原野、吉野山、大峰山、熊野、鴫立沢(湘南)、奥州、江口(天王寺)、高野山、讃岐(崇徳院の菩提)、筑紫の国二見などにおよびました。

東海道の小夜の中山で詠んだ歌

あずまのかたへ、あひしたる人のもとへまかりけるに、

さやの中山見しことの昔になりたりける、思出られて

年たけて 又越ゆべしと 思ひきや

命なりけり さやの中山

・・・このとき西行は六十九歳で、四十年以上も前に、初めて小夜の中山を越えた日を憶い出して、はげしく胸にせまるものがあったにあったに違いない。その長い年月の経験が、つもりつもって「命なりけり」の絶唱に凝縮したのであって、この歌の普遍的な美しさは、万人に共通する思いを平明な詞で言い流したところにあると思う・・・(「西行」白州正子著)

東の方へ修行(すぎやう)し侍りけるに、富士山をよめる

風になびく 富士の煙(けぶり)の 空に消えて

ゆくえも知らぬ わが思ひかな

・・・この明澄でなだらかな調べこそ、西行が一生をかけて到達せんとした境地であり、ここにおいて自然と人生は完全な調和を形づくる。万葉集の山部赤人と比べてみるがいい。その大きさと美しさにおいて何の遜色もないばかりか、万葉集以来、脈々と生きつづけてきたやまと歌の魂の軌跡をそこに見る思いがする。西行が恋に悩み、桜に我を忘れ、己が心をもてあましたのも、今となっては無駄なことではなかった。数寄(すき)の世界に没入した人は、数寄によって救われることを得たといえるであろう・・・(「西行」白州正子著)

判らないなりに読んでみましたが、数寄(すき)の世界を自由に生き、自分の心を昇華させた武人のように感じました。「空になる心」「虚空の如くなる心」・・・まさにそんな感じでしょうか?