某日、篠山に向かって走っていましたら目の前の坂を栗がコロコロと転がっていきました。

「あっ・・・栗が・・・・!!」

思わず追いかけそうになりました。

以前に若狭道を走っていましたら路肩に乗用車を停めて、路肩に落ちている栗を拾おうとしている中年の男女がおられました。

女性が靴の踵で栗のいがを取ろうとされていました。

「何か・・・のんびりした景色やなぁ」と感じました。

先日、朝食を食べながら朝刊を読んでましたら連載小説に人形浄瑠璃の「曽根崎心中」(近松門左衛門)の有名なくだりが出てました。

滅多に連載小説は読みませんが今回は伊集院静さんの「琥珀の夢ー小説、鳥井信治郎とその末裔」で挿絵も良く拾い読みしています。

此の世の名残。夜も名残。

死にに行く身をたとふれば。

あだしが原の道の霜。

ひと足づつに消えて行く。

夢の夢こそあはれなり。

七つの時が六つなりて

残る一つが今生の。

鐘の響きの聞納め。

寂滅為楽と響くなり。

・・・思わず字面を追いました。

少し前にたまたま本屋で平積みになっていた「週刊誌記者 近松門左衛門 最新現代語訳でよむ『曽根崎心中』『女殺油地獄』」を興味深く読みました。

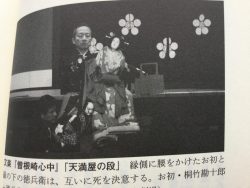

以前に大阪の国立文楽劇場で人形浄瑠璃の近松門左衛門「心中天網島」を見に行く機会がありました。

何も判らないなりに

「う~ん、深いなぁ・・・。」

と感じたことがありました。

そんなこともあり「週刊誌記者 近松門左衛門・・・」を手に取りました。

元禄16年4月7日大阪曽根崎の天神の森で若い男女の心中事件があった。

大阪一番の醤油問屋平野屋忠右衛門の手代で主人の兄の子にあたる徳兵衛25歳。

女は京の島原遊郭から場末の遊郭に流れてきた遊女でお初21歳。

平野屋忠右衛門は徳兵衛を妻の姪と娶わせ、支配人が駆け落ちした江戸の店を任せようと考えていた。

一方お初は豊後(大分県)の客に請け出される事になった。

愛し合う二人は前途を悲観し天神の森で心中した。

この事件を題材に近松門左衛門は一気に台本を書き上げ事件から1ヶ月後の5月7日大阪の竹本座で上演された。

人気太夫の座元の竹本義太夫、人形を扱いの名人と言われた辰野八郎兵衛の顔ぶれで物見高い大阪の人々は人形が繰り広げる情念の世界に熱狂したそうです。

世俗のホットな話題をたった二〜三週間で脚本として書き上げた近松門左衛門はまさに現代の週刊誌記者プラス日本版シェイクスピアですね。

文庫本も買いました。

声を出して読んでみました。

言葉がとても美しいですね。

テンポの良い節回し。

韻を踏む小気味良さ。

それと構成の深さ。

微妙な「相対の妙」が繰り込まれているそうです。(松岡正剛の千夜千冊 「近松浄瑠璃集 上・下」)

前述の有名なくだり

・・此の世の名残。夜も名残。

死にに行く身をたとふれば。

あだしが原の道の霜・・・

に対比して

冒頭(観音廻り)に

・・げにや安楽世界より。

今此の娑婆に示現して。

われらがための観世音

仰ぐも高し高き屋に。

登りて民の賑わいを。

三つづゝ十と三つの里。

札所ゝの霊地霊仏廻れば・・・

だそうです。

それと場の動きの妙。

①観音廻り→②生玉神社境内→③天満屋→④道行→⑤曾根崎の森

盛り上がる臨場感ある二人の心の動き。(①~⑤は舞台。)

①おはつ田舎客と観音廻り(マクラ)→②徳兵衛に会う→おはつ恨み言→徳兵衛言い訳→おはつ打明を迫る→徳兵衛長話、気苦労→おはつ激励→九平次騙り(手形の騙り)→徳兵衛激怒、喧嘩→おはつ田舎客より連行→九平次一派徳兵衛暴行→徳兵衛無念→自害の決意→③おはつ心痛→徳兵衛訪れ→下屋へ誘引(天満屋の縁の下に徳兵衛潜む)→九平次登場、悪態→おはつ心中決意→九平次慄然→徳兵衛縁の下で心中合意の合図(徳兵衛おはつの足首を取り喉笛を撫で決意を伝える)→おはつ亭主夫婦に陰ながら暇乞い→脱出→④道行→梅田橋→よそ事浄瑠璃にかけて二人の愁嘆→梅田堤。おはつ未来の回向を願う→⑤人魂を見て二人の愁嘆→縊死の場所を松と棕櫚(しゅろ)に決定→おはつ二人で死ねることを喜ぶ→二人の身体を抱え帯びで結ぶ→互いに見合わせて泣く→徳兵衛叔父の親方に詫び事→おはつ父母に名残を惜しむ→両人泣き叫ぶ(悲劇性を盛り上げる)→徳兵衛おはつを脇差しで突く→徳兵衛自害

又、冒頭の「おはつの観音廻り」のテンポのある描写と終盤の「道行き」(二人の梅田橋から天神の森への道行き)の景色に託した二人の心理描写が素晴らしい。

「おはつの観音廻り」は動の所作と静の所作の繰り返し。

・・一番天満の大融の。大融寺。

此の御寺の。名もふりし昔の人も。

気の融(とおる)の。大臣(おとど)君が。

塩竃の浦を。都に堀江漕ぐ。

潮汲舟の跡絶えず。今も弘誓(ぐぜい)の櫓拍子に。

法の玉鉾ゑいゝ。大坂順礼胸に木札の。

普陀落や。大江の岸に打つ波に。

白む夜明けの。鳥も二番に長福寺。

空にまばゆき久方の。光にうつる我が影のあれあれ。

走れば走るこれゝ又。

止まれば止まる振りのよしあし見るごとく。

心もさぞや神仏。照す鏡の神明宮拝み廻りて法住寺。

人の願ひも我がごとく誰をか恋の祈りとぞ。

あだの悋気や法界寺。

東はいかに。大鏡寺草の若芽も春過ぎて。

後れ咲きなる菜種や罌粟の。露にやつる夏の虫。

をのが妻恋。やさしやすしや。

あちへ飛びつれこちへ飛びつれ。あちやこち風ひたゝゝ。

羽とゝをあわせの袖の。

染めた模様を花かとて 肩に止まればをのづから。

紋に揚羽の超泉寺・・・

(普陀落・・観音様の住処、あるいは降り立つとされる山)

順礼歌で天満出発。

朝日にうつるわが影を追うて走り、止まる→動

神仏礼拝→静

蝶の舞であちこち飛びつれ→動

「動・静」の浮き立つコントラスト。

「観音廻り」は西国三十三ヶ所巡りの大阪市内ミニチュア版。

前の出し物が神武天皇の東征記であったそうです。(松岡正剛の千夜千冊「近松浄瑠璃集 上・下」)

そのあとに生々しい心中物は余りに落差がはげしい。

皆が知るテンポの良い「観音廻り」によって皆の目を徐々に舞台に引き入れていったと思われます。

「序破急」の「序」の役目を果たしたと思われます。

心憎いまでの構成と言うべきでしょうか?

江戸時代の方が熱狂したのも判る気が致します。

大阪の「おはつ天神」とはこのことだったですね。

情念の世界を巧みに紡ぎ出す近松門左衛門。

日本の誇る素晴らしい芸術と思います。

本当の人形浄瑠璃をいろいろ見てみたいですね。

(週刊誌記者 近松門左衛門 最新現代語訳でよむ「曽根崎心中」「女殺油地獄」より)