篠山店のお得意様から小豆、黒豆、野菜を頂きました。お礼の電話をかけようとパソコンを叩きましたら、昨年末にも同じく小豆、黒豆を頂いていることが判明。毎度毎度痛み入ります。担当者も毎度毎度大量に立派な野菜を頂いている様子です。

先日、中学時代の担任の先生から蓮根を頂いていますので我が家の正月の準備は「(すごろくの)上がり」状態です(笑)

最近、リフォームの担当者の女性がお客様のお宅で夕食をご馳走になった旨の日報が散見されます。

「カレー、千枚漬け、豆腐と大根の焚いたものを頂く。奥様の手料理は絶品。帰りに千枚漬けと取れたての大根まで頂いた。」

「『今日は時間あるの?一時間あるならちょっと待ってて。』とラーメン、ふりかけご飯、大根の煮物を頂いた。」

そうそう・・・・、こんな日報もありました。

「犬を飼っている。凶暴。」

・・・光景が目に浮かび、笑ってしまいました。

これは「リトルジャマー」という躍りながらJAZZを演奏する人形。お客様から「クリスマスガくるで店に飾っときな。」とお貸し頂きました。福知山店で年末商戦のお客様をお迎えして貰っていますw

閑話休題、最近は移動が多く、車中で「隣人」関係の本を良く読んでいます。隣人とは海の向こうの隣人「中国」の事です。最近は島嶼部で領有権争いや南沙諸島の軍用基地の埋め立て問題、景気の減速等々よく新聞誌上をにぎわします。

「CHINA 2049 秘密裏に遂行される『世界覇権戦略』」マイケル・ピルズベリー著や「毛沢東 日本軍と共謀した男」遠藤誉著、「本当に残酷な中国史 大著『資治通鑑』を読み解く」麻生川静男著等を読んでいます。

「CHINA 2049」は米国のパンダハガー(親中派)であった著者が中国の軍事戦略研究の第一人者になり、親中派から袂をわかち、世界覇権を目指す中国の長期のマラソン戦略に警鐘を鳴らすようになるまでの驚くべき記録です。

「中国の真の姿は、孫子の兵法の教えを守って如才なく野心を隠し、アメリカのアキレス腱を射抜く最善の方法を探し続ける極めて聡明な敵だ。我々は早急に強い行動をとらなければならない。」と元CIA長官R・ジェームズ・ウールジー氏が巻頭言を書いています。

1.著者はニクソン政権以来30年に亘って中国の専門家として政府機関で働いてきた。主に国防総省とCIAから、「中国のアメリカに対する戦略の調査」を命じられていた。当初は西側諸国が共通して認識していた「穏やかでおとなしい中国」感を持っていた。次第に諜報機関の資料、未発表の書類、中国の学者へのインタビュー、中国語で書かれた戦略・戦術文献をもとに、中国がアメリカに黙して語らなかった考えを調べはじめた。やがて見えてきたのは、中国の軍部のタカ派が、北京の指導者を通じてアメリカの政策決定者をコントロールしあるいは見誤らせ、軍事的、技術的、経済的支援を得てきたというシナリオだった。

2.これらのタカ派は、毛沢東以降の指導者の耳に、一つの計画を吹き込んだ。それは、「過去100年に及ぶ屈辱に復讐すべく、中国共産党革命100周年に当たる2049年までに、世界の経済・軍事・政治のリーダーの地位をアメリカから奪取する」というものだ。この計画は「100年マラソン」と呼ばれるようになった。共産党の指導者は、アメリカとの関係が始まった時から、この計画を秘密裏に推し進めてきたのだ。そのゴールは復讐、外国が中国に味合わせた過去の「屈辱」を清算することであった。

3.中国軍部は、春秋戦国時代に発展した戦略戦術、特に『孫子』や『戦国策』に徹底的に学んでおり、将来の「世界の覇権を目指す」目標(300年前の栄光を取り戻すこと。当時中国は世界のGDPの1/3を占める。)を表明すれば、現在の覇権国家である米国の警戒をよび潰されるので、これを回避するため、「韜光養晦」(とうこうようかい。野心を隠し、海をわたる、力を蓄える)の戦略をとってきた。その「覇権を目指す」部分は用心深く一切表明せずに文章にも残していない。間違っても時の覇権国家に「鼎の軽重を問うてはならない」。即ち自国が覇権を目指す挑戦者であることを悟られてはならない。(近年、中国の識者がその隠していた部分をいたるところで認め始めた。「強中国夢」は2010年の習近平の就任演説で繰り返し使われた言葉。)

4.中国指導者は、現在は遅れたか弱い後進国であるが、やがては米国のような自由市場経済、民主主義国家になるかという幻想を積極的に米国に抱かせてきた。しかし、世界第二の経済大国となった現在でも、一党独裁は堅持し、中国経済を牛耳るのは国の意向を受けた国営企業であり、日々世界的な競争力をつけつつある。(中国国内ではタカ派がハト派を駆逐した。ハト派は修正主義者とみなされる。天安門事件等。西側諸国では中国のタカ派は一部に過ぎない、と見誤っていた。)

5.・・・1960年代中国は並はずれた野心をあからさまにし、国境を巡ってソ連と衝突を繰り返すようになった。このとき中国は新たな後援者を求めていた。この戦略を毛沢東に進言したのは軍のタカ派の4人の元帥達であった。「矛盾を利用し、敵を分断し、自らを強化する」ため、米国との国交の扉を自分からさりげなく開け(ニクソン政権のキッシンジャーが開けたのではない)「戦う二匹の虎を山頂から眺める」戦略をとった。

6.「中国は脇役に甘んじるつもりはない。彼らには彼らのシナリオがあり、世界という舞台の主役を射止めるためなら何でもする覚悟だ。アメリカが中国の誘いに乗れば、予想をしない結果を招くだろう。」「中国の歴史が語るのは、中国人は自国を世界最強の国にしようとするが、チャンスが訪れるまでその野望を隠すということだ。」とソ連の情報員は示唆した。・・・情報員は信頼できると感じたが、弱冠24才のだった著者にその言葉の重みを理解できることはなかった。

7.中国の戦略の核心にあるのが「勢」の概念。大衆文化であれば「スターウオーズ」の「フォース」に近い。勢いはフォースのような一種、神秘的な力で、その流れを配慮する指導者が機会を見極め、願望を達成する。孫武の「孫子」の勢い編で述べたように「敵の操縦にたけた人々は、敵に従わずにいられない状況を作り出して、敵を動かす」。

8.米国は毛沢東、鄧小平等の国家主席の戦略に進んでのっていった。ニクソン政権にさりげなく毛が接近していったのはまさに「勢」の実例。1972年ニクソンと対座した毛はかつてソ連に演じたのと同じ役割を演じた。中国は支援と保護を渇望する無害で無力な嘆願者のように見せかけた。「アメリカ人は私たちのことを心配してくれていますか?」毛はそう尋ね「そうだとしても、それは死んだネズミに涙するネコのようなものです。」と嘆いてみせた。

9.ニクソンは中国がソ連に爆弾を投下する際に標的を絞るため衛星画像を提供しようとした。またキッシンジャーはソ連が中国に攻撃してきた場合、アメリカは「装備やサービス」を提供出来ると中国の要人に語った。密かに人民解放軍への支援を申し出た。中国はこの提案に尻込みした。ソ連との戦争に巻き込むための策略ではないかと疑った。

10.米中関係は1970年代に最も改善されたが、それは鄧小平が中国の顔になった時期と重なる。西洋人にとって鄧小平は理想的な中国の指導者だった。物腰が柔らかく穏やかなおじいさんのようでありながら、改革精神に富むバランスのとれた指導者。・・・・・中国がマラソンで前に出るためにはアメリカから知識とスキルを獲得するしかない。つまり、先頭を満足げに走るアメリカからこっそり抜き取り、それで遅れを取り戻しマラソンに勝とうと彼は考えた。政治局内部では鄧は「韜光養晦」(とうこうようかい。野心を隠し、力を蓄える)の引用で知られていた。

11.米国は中国との関係にのぼせあがり、ニクソン、フォード政権は中国にプレゼントをどんどん差し出した。鄧の米国に求めるものリストのトップ、すなわち「化学と技術」に狙いを定めた。これは「無為」と言われる戦国時代の戦略で、自らは動かず、他の人間に仕事をさせる事を意味する。

12.1987年カーターは中国にそれまでに派遣した中では最高レベルの科学者の代表団を派遣した。・・・・国家安全保障会議で中国政策を担当するマイケル・オクセンバーグはそれまで14回ほど鄧小平との会談に同席したことはあったが、このときほど鄧は知的好奇心をみなぎらせ、中国の未来についての展望を熱く語った事はなかったと述べている。このときも鄧は、か弱い嘆願者という役割を演じ、プレス等に中国の技術は絶望的に後れていると語り、アメリカが中国へのハイテク技術の輸出を抑制していることを心配しているそぶりを見せた。

13.100年マラソンの戦略の土台は

①敵の自己満足を引き出して警戒態勢をとらせない。

②敵の助言者を味方に引き入れる。(ロビー活動他)

③忍耐強く待つ。

④戦略的目的のために敵の考えや技術を盗む。(ハッキング等)

⑤長期的な競争に勝つ上で軍事力は決定的な要因ではない。

武力は10%程度の要素。敵の弱点に的を絞って好機を待つ。

⑥常に警戒し他国に包囲されたり、騙されたりしないようにする。

如何でしたでしょうか?

長々と書きましたが、今の新聞で読む中国の記事の意味が少し分かるような気がします。

AIIB(アジアインフラ投資銀行)の設立に対する米国のTPP(環太平洋経済連係協定)。習近平国家主席の標榜する「一帯一路」構想。ボードゲームの囲碁の陣取り合戦のように感じます。また、巨大な国営企業同士の合併、世界への原発・鉄道の売り込み、通貨元のSDR(国際通貨基金IMFの時別引き出し権)への採用など、着々と計画は進んで行っている感じがします。何れにしても聡明な彼の国は何千年の戦乱を超えてきており、一筋縄ではいかないしたたかさ、強さを感じます。中国景気減速論などは一時的な事象にすぎないように感じます。

又、軍事力よりも経済を含めた総合力にポイントを置いている考え方にも驚きました。

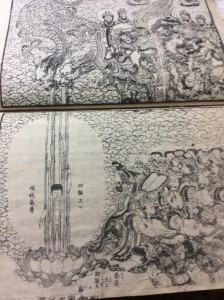

毛沢東が生涯何回も読んで、政敵に計略を仕掛ける時に参考にした「資治通鑑」も面白いのですが、(大変な大著で、小生が読んだのは要約本というより一般人への紹介本のような形でしたが・・・)後日に譲ります。