(photograph by Akiko)

(photograph by Akiko)

明けましておめでとうございます。

輝かしい新年をお迎えのことと存じます。

皆様にとって素晴らしい年になりますことをお祈りいたします。

今年も一年よろしくお願いいたします。

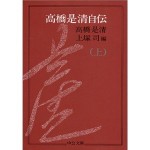

さて、・・・大晦日に「高橋是清自伝」を読了しました。

巷間、日露戦争時の英国等(米・独・仏)での日本国の債券の発行で、綱渡り的に戦費調達を成功させた功労者、昭和11年の2.26事件で大蔵大臣として青年将校に襲われ死去した人物として有名です。

先日の「坂の上の雲」で西田俊行扮する高橋是清翁が戦費調達でロンドンの安宿に泊まっているところが映し出されていました。正岡子規・秋山真之が通った共立学校の英語教師も高橋翁はしています。

先祖は江戸幕府の襖絵師の流れをくみ、縷々事情があり仙台藩の高橋家に養子に出される。養祖母のもと、江戸の愛宕下の仙台藩屋敷で過ごす。(愛宕下はNHKのテレビ塔があったところです。東京時代歩いてみますと、喧騒から離れ、ひっそりとしもた屋が並んでおり、燈刻、裸電球をみて感じ入ったことがあります。)

寺小姓もなるが、仙台藩の気鋭の留守居役大童の薦めにより、英仏の学問をやるものが必要とのことで、仙台屋敷の60軒余り足軽の子弟から鈴木とともに横浜に派遣される。

大童は、時勢に目覚めた人で、盛んに福沢諭吉と交遊し洋式の足軽訓練などを取り入れた。

横浜に行き、「ドクトル・ヘボン」夫人に英学を習うも、火事で焼け出され、外国の銀行の給仕になるが、勉学の見込みがなく鼠を焼いて食べたり、悪戯をしていた。外国の捕鯨船のボーイとして洋行を企てる。

丁度その折、勝安房守(海舟)の息子が洋行することになり、仙台藩からも同行の話があり、高橋も加えられる。

14歳と若いため、日本に進出していた商人の実家に預けられることとなる。しかしながら行って見ると、使用人としての人身売買契約になっており、家庭労働者や牧夫となりながら流浪を重ねる。その折さかんに主人に反抗を重ねる。当時桑港(サンフランシスコ)に進出していた日本人の助けもあり契約を解除し、いったん日本に戻る。

15歳で帰国後森有礼の書生となり、大学南校で教鞭をとる。越前藩の生徒を助ける為、二百五十両を融通するもその縁で御茶屋遊びを覚え放蕩の生活を送り、大学南校を辞職。お茶屋の手伝いなどをするが、唐津藩で洋学校の教師の話があり、唐津へ渡り活躍す。唐津時代「日本外史」など漢学を学ぶ。

その後、大蔵省から郵便の事務を作るため、翻訳の要請があり出仕する。その後行き違いから「免職辞令」の受け取りを拒否し辞職。開成学校(大学南校)の生徒となる。外国新聞・膝栗毛などを翻訳し売り歩く。

その後開成学校の教授として活躍、転じて東京英語学校で教鞭をとる。吉原通いの校長に辞職を迫り、同時に退職。(当時の気風ですね。)

養牧業や株式の仲買店をやるが失敗し、再度出来たばかりの農商務省へ出仕。ヘボン博士編纂の辞書の版権を守る問題に興味を持った縁で専売特許所長となる。当時は国内では発明の保護や商標の概念がなく、暖簾と混同される有様であった。

その後、欧米視察の旅に出る。(米英仏独)帰国後、ペルー銀山の投資話が起こり、官を辞職しペルーに赴くも失敗に終わる。落剥した時代をすごす。

その後当時の日銀総裁の引きで、実業界に転進。(日銀も実業界の扱い)日銀で下積み(日銀建築事務主任。かつての教え子辰野金吾が技術部の監督)を経て、正金銀行(外為銀行。東京銀行の前身とされる。)馬関(下関)支店支配人・正金銀行副頭取として活躍す。

その後日本銀行副頭取そして日露戦争勃発に伴い、政府より特派財務委員に任命され欧米での次々の戦費調達に成功する。

感じたことは

1.「まことに小さな国が開花期を迎えようとしている・・。」とテレビ番組の「坂の上の雲」でナレーションが入りますが、日露戦争当時、日本の外貨準備?は誠に僅か。日清戦争の軍費から想定して、軍費総額に1/3が海外に流出。軍費見積もり4億5千万円のうち、1億5千万円が海外軍需品等の購入費。当時の日本銀行所有の正貨余力が5千2百万円。戦争に勝っても軍隊の撤退費用に公債を海外で矢継ぎ早に発行しなければならないほどの財政状態。(露国から賠償金を得ていない。)

発行の担保は関税収入・煙草専売公益・鉄道収益を当てようとする。外貨流出を防ぐため、船積み前の輸入品に対して解約させて外貨の流出を抑えようと考えるが、却って信用を失墜し、外債募集の妨げとなると苦慮。また、発行引受銀行も最初は英米銀行その後独銀行、仏銀行が加わる。後には英仏のロスチャイルド家も加わる。その都度各国への配慮、先の発行銀行への説明。仏に於いては露国との同盟関係が有り、念頭入れた準備。

2.当時の日本人の向学心、貪欲に海外に学ぼうとする気風。

3.波乱万丈の高橋翁の前半生だが、「情緒の安定」が感じられる。特許庁時代の海外調査や日銀時代の海外公債の発行調査及び発行にもその都度その都度海外の相手との信頼関係が活きていく。やはり大事をなすには「情緒の安定」が大事。

4.戦後、安全保障等米国の傘下にあると言われる我が国だが、当時は独立国として必死に先人達が知恵を絞り国を守ろうとした。

二年前に読んだ「福翁自伝」もとても楽しんで読みました。「こんな近代人が幕末の日本にいたのか。」と感じ入りました。特に大阪の適塾(緒方洪庵の私塾)の塾頭時代のエピソードは抱腹絶倒の一言。「高橋是清自伝」はそれに匹敵する本です。

当時の時代や気風がとても興味深く伝わってきます。