翌日はレンタカーで娘の住む網走に向かいました。

直線道路を走ると時々太陽光発電のパネルが見える。

緯度のせいかずいぶん角度が急に見える。

娘のとってくれた網走湖畔の観光ホテルに落ち着く。

オーナーさんを知っているらしく、学生時代ヨット部の彼女はたまにオーナーさんのヨットに乗せて頂いているらしい。

午後から休みの彼女が来てくれ、山の中腹の蕎麦やさんに向かう。

その間も彼女に都度都度電話やメールが入ってくる。

急に車を止めて、ハザードランプをつけて長々と話している・・。

蕎麦やさんに偉丈夫の男性と奥さんとおぼしき女性が入ってくる。

娘は知っている様子で挨拶を交わす。

「父です。」と紹介をされる。

「京都から来られましたか?」

と声をかけられる。

市長さんらしい。

その日は娘のアパートを見に行ったり、コーヒーを飲んで分かれる。

網走市立郷土博物館や野取岬を観光。

網走市立郷土博物館はフランク・ロイド・ライトの影響の強い田上義也氏の設計。

ヒグマやキタキツネ、鷲、ハヤブサなどの剥製が迎えてくれる。

彼らのテリトリーと意識させられる。

夜は一人で市内の鮨屋へ。

一人でマスターと四方山話をしながら杯を干す。

「網走は住むのに良いところですよ。災害もないし・・。」

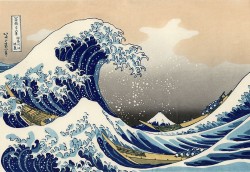

翌日は朝から車で知床に向かう。

湿原の横や海岸べりの直線道路をどんどん走る。

1時間半ぐらいで知床の起点、宇登呂(ウトロ)に着く。

知床自然センターや知床五湖を観光する。

羅臼岳も遠望する。

ウトロに戻り、ウトロ漁協婦人部なる食堂で時鮭定食。漁師さんも入っておられ少し混んでいる。

添えられた塩辛も美味しい。

昼下がり、海から硫黄岳までの観光船に乗る。

海鳥のコロニー、ミンク鯨、イルカに遭遇。

豊かな自然を感じる。

冬は寒いやろなぁ~。

ホテルに帰り仕事の終わった娘と焼き肉屋で夕食。

仕事の話、家の話諸々・・・。

甥っ子(長男の息子)が可愛くて仕方ないらしい。

携帯の待ち受けにしている。

カウンターで食べていたが、ふとみると足元に大きなバックを置いている。

「大きいバックやなぁ~?」

「パソコンとカメラが入っている。パソコンが重いねん。・・・いつでも出動せなあかんでな・・・。」

帰りに(バックを指して)

「もってみ。」

ずっしりと重い・・。

翌朝ホテルをチエックアウト。

支払いは既に娘が済ませていた。

お礼のメッセージを入れると

「あのあとまたクマが出て大変でした。お気をつけて。」

との事でした。

だんだん子供が成長していっていると感じ嬉しいような、ちょっと寂しいような複雑な気持ちの親父でした。