地盤についてのコラムは今回が最終回となります。

第一回では「建築の第一歩は地盤から!地盤改良工事と杭工事を学ぶ」で地盤改良・杭工事の種類について書きました。

第二回では「地盤次第でコストが変わる?工場建設に不可欠な調査の全貌」で地盤調査の種類について書きました。

第三回では「地盤改良・杭を計画する中での想定外」についてご説明させていただきます。

第一回の「建築の第一歩は地盤から!地盤改良工事と杭工事を学ぶ」、第二回の「地盤次第でコストが変わる?工場建設に不可欠な調査の全貌」を

まだお読みになっていない方は是非お読みください。

「建築の第一歩は地盤から!地盤改良工事と杭工事を学ぶ」:https://www.yonedagumi.com/yss/column_20250512/

「地盤次第でコストが変わる?工場建設に不可欠な調査の全貌」:https://www.yonedagumi.com/yss/column_20250607/

基礎補強を検討する中での想定外費用

それでは地盤調査が完了し、いざ地盤改良や杭の検討に入っていこうとなりますが、

敷地や地盤の状況と採用する工法によっては思いもよらぬ費用や時間がかかることがあります。

ここでは、そんな思いもよらぬケースにどんなものがあるかをご紹介します。

目次

Toggle①有機質土における改良

地盤に腐植土や火山灰質粘性土が含まれる場合、注意が必要です。

現場の地盤と固化材を混ぜながら施工を行う地盤改良工法を採用する場合、標準的な固化材を使っても腐植土や火山灰質粘性土などの土では固化不良が起こる可能性があります。

そういった土質専用の固化材もありますが、土質の状態が悪い場合はそれでも固まらないこともあります。

固化材を混ぜて固まるかどうかは室内配合試験をしてみないとわかりません。試験をせずに固まる“だろう”で工事を進めてしまい、固化不良となれば全てやり直しになってしまいます。

かなりの費用と時間がかかる事態となりますので、そうならないために室内配合試験の実施は必須です。

また、専用の固化材は標準的なものより単価が高く、専用のものでないと固まらない試験結果が出てしまうと費用は上乗せされることになります。

ちなみに、なぜ腐植土や火山灰質粘性土が固化不良を起こしやすいのかというと、固まるまでの化学反応が関係しています。

地盤改良に使用する固化材は主にセメント系固化材です。

その固化材と現地の地盤そして水分を加えて攪拌するのですが、セメントと水が合わさると水和反応が発生します。

その際、水酸化カルシウムといったアルカリ性の物質が生成されます。

固化する=アルカリ性の化学反応が起こる、ということになりますが、腐植土や火山灰質粘性土は有機物が含まれている場合が多いです。

そんな土を有機質土とも言いますが、そういった土は酸性を示すことが多いです。

その酸性がアルカリ性の化学反応を阻害し、固化不良を引き起こしてしまうのです。

腐植土は、動植物が微生物により地中で分解されたものが含まれる土質です。

現状、もしくは昔に田んぼや沼地といった水辺だった土地は腐植土が含まれている可能性があります。

火山灰質粘性土は、火山灰を含む粘土層の土質です。

主に関東地方に多いようですが、日本は昔から火山が多いため全国的に分布している可能性もあります。

室内配合試験の結果、地盤改良の費用が高くなりそうであれば、別の工法も視野に入れてみても良いですね。

②地中障害物が存在する場合の改良

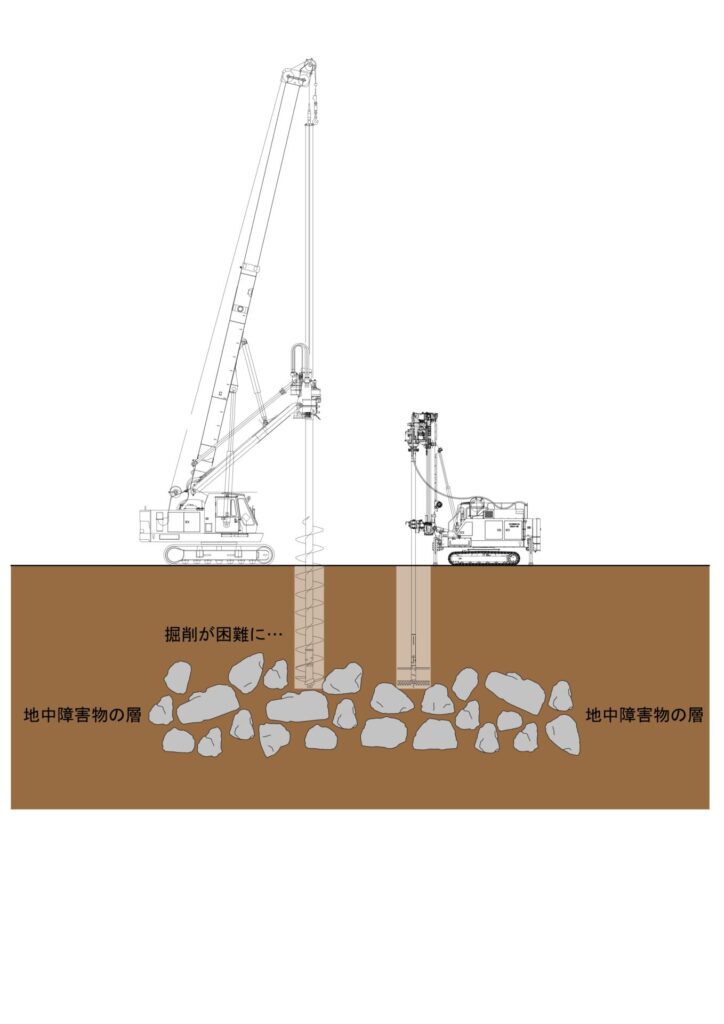

次に注意したいケースは、地中に埋設物や岩といった地中障害物がある場合です。

地盤改良工事や杭工事は、工法によって羽根の付いたロッドを持つ機械やオーガーと呼ばれるスクリュー状の掘削機で回転掘削しながら円柱状の孔を作る工程があります。

回転しながらゆっくりと掘削を進めるため、地中障害物などの大きく硬いものに当たってしまうとそれ以上掘削が出来なくなってしまいます。

なので、先にケーシングチューブと言われる大きな鉄管を地面に圧入し、その中をハンマーグラブという機械で地中障害物を掴み出して撤去をする必要があります。

そういった撤去工事だけでもかなりの費用と時間がかかります。

地中障害物が埋まっているかどうかは、ボーリング調査でもわかる場合とわからない場合があります。

調査の結果、特定の深さにおいて突出して硬い地層が出てきた場合などには地中障害物が埋まっているかもしれないと予想することができます。

また、引き上げてきた地層のサンプルを確認し、異物や岩をくり貫いたようなものである場合にも地中障害物であるとの予想ができます。

また、地中障害物が埋まっている可能性が高いと予想できる場所もあります。それは埋立地です。

例えば、元々自然の山であったところで造成工事を行い谷地であった部分が埋め立てられて整備された場所は、

近隣の固い地山を崩し、大きいサイズのままの岩を埋め戻している可能性があると予想できます。

また、工業地帯や港湾地帯といった海沿いの埋立地も埋設物が存在する可能性があります。

土地を検討する際には過去にそういった埋め立て行為がなされている場所でないか、履歴を調べてみるのも良いかもしれません。3

③基礎偏心を行う必要がある場合

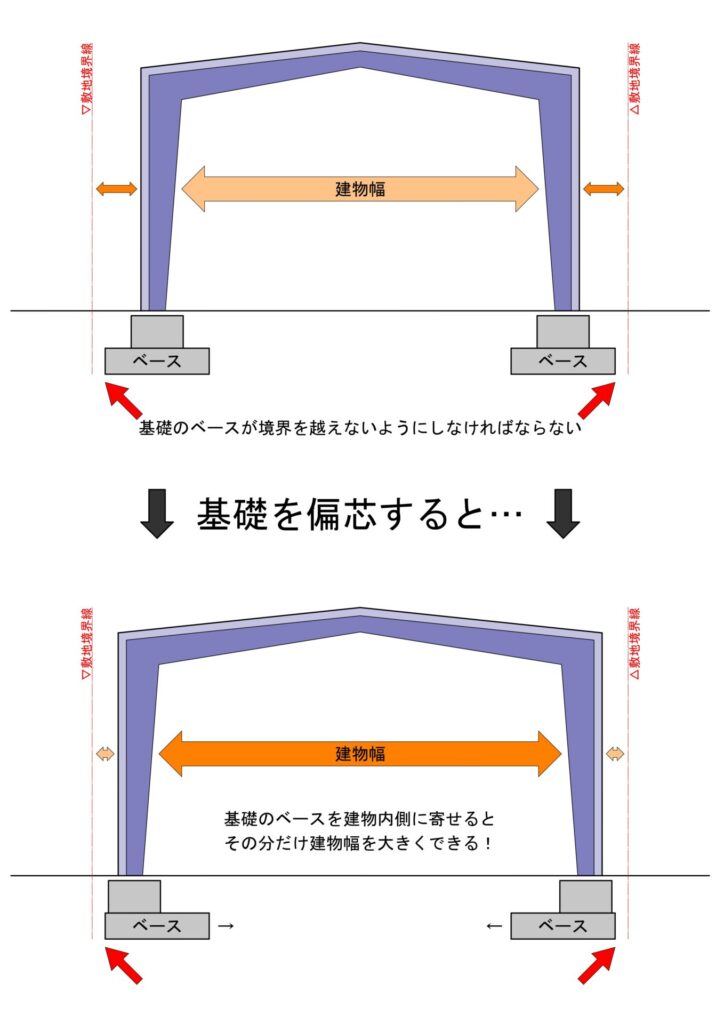

最後は、基礎偏芯による費用が高くなるケースです。

基礎偏芯とは何か。基礎は建物の荷重を地面の中で受け、地盤改良層や杭、もしくは地盤に直接荷重を伝える役割を持つ部分です。

基本的には柱の下に基礎は存在し、荷重がかかる柱の芯と基礎の芯を合わせるのですが、建物計画によってはその芯同士をずらして計画することがあります。

それを基礎偏芯と言います。

ではなぜ基礎を偏芯させるのか。建物を計画する際、多くの方はなるべく広く建物を建てたいという思いがあるはずです。

特に都会になると土地も狭く、限られた敷地面積の中で有効に建物を建てたいという要望が多いです。

となると敷地境界いっぱいに建物を建てられればいいのですが、敷地境界からの越境は地面の中に隠れる基礎であっても違法となるため、その分境界から建物を離さないといけません。

ですが、基礎を建物の内側に偏芯させることでその分建物を境界に寄せることができます。これで少しでも広く計画できますね。

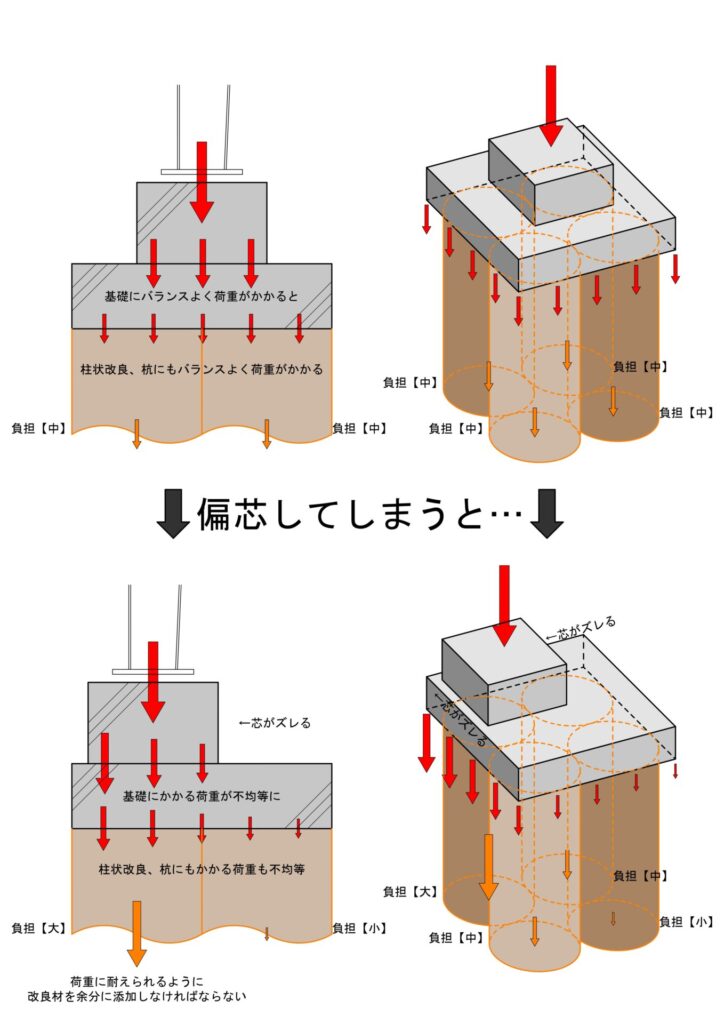

ただこの基礎偏芯は構造的に不利な状態であると言えます。

というのも、柱と基礎が同じ芯であるならば、柱から受けた荷重はバランスよく基礎の底面に広がり、その下の地盤改良層や杭にも均等に荷重を分散させることができます。

しかし、基礎偏芯をしてしまうと、柱から受けた荷重の分散が不均等となり、一つの基礎における地盤改良層や杭が受ける荷重に偏りが出てしまいます。

多くの荷重を受ける地盤改良層や杭はそれだけ過大な計画となるわけですが、一つの基礎において荷重をそこまで受けない地盤改良層や杭も、

その過大な設計に合わせる計画となるため、設計内容も費用も大きくなってしまうのです。

建物規模が大きくなるほど、そして地盤改良層や杭の深さが深くなるほど、その偏りの差は大きくなり、費用のかかる設計となってしまいます。

敷地の有効活用を考えると建物は大きくしたいですが、その分地面の中の費用も大きくなる可能性があることは覚えておきましょう。

④最後に

地盤調査を終えても「想定外」が発生する可能性はあります。

しかしながら少しでも「想定外」を無くすために色々と予測をして設計をする事が重要です。

情報の数が設計精度に諸に直結します。データが多ければ多いほど、安全率を抑えた精度の高い設計ができ、

工法の選択肢も増えて工期やコストを抑えた方法を検討することが出来ます。

計画地を検討する時点でも一度考えてみて頂ければ幸いです。

過去のコラムでも書きました第一回の「建築の第一歩は地盤から!地盤改良工事と杭工事を学ぶ」、

第二回の「地盤次第でコストが変わる?工場建設に不可欠な調査の全貌」を

まだお読みになっていない方は是非お読みください。

「建築の第一歩は地盤から!地盤改良工事と杭工事を学ぶ」:https://www.yonedagumi.com/yss/column_20250512/

「地盤次第でコストが変わる?工場建設に不可欠な調査の全貌」:https://www.yonedagumi.com/yss/column_20250607/

計画はまだこれからなので…という方のご相談にも乗れますので是非お声がけください。

入社12年目の34歳です。工場・倉庫の建設への不安を少しでも無くせる様にコラム記事の記載を始めました。

休日は、5歳の息子と遊ぶ(遊ばれる?)のが一番のリフレッシュです。

工場・倉庫の新築工事を長年専門としておりますので、お気軽にお問い合わせください。